在全球糖尿病与心血管疾病高发的当下,如何用前沿科技守护亿万患者的生命健康?2025年9月25日,发表在国际顶级期刊《Scientific Reports》(Nature子刊)的一项研究,首次将Boruta特征选择算法与多种机器学习模型深度融合,开发出面向2型糖尿病(T2DM)患者的心血管疾病(CVD)风险智能预测平台。该模型不仅在大样本真实世界数据中实现了预测能力的显著提升,更以开放式在线工具的形式,推动精准医疗走进临床一线和普通家庭。本文将从学术、社会、政策等多维度,深度解读这一突破背后的技术逻辑、现实意义及未来展望,探讨AI医疗如何重塑人类健康治理新格局。

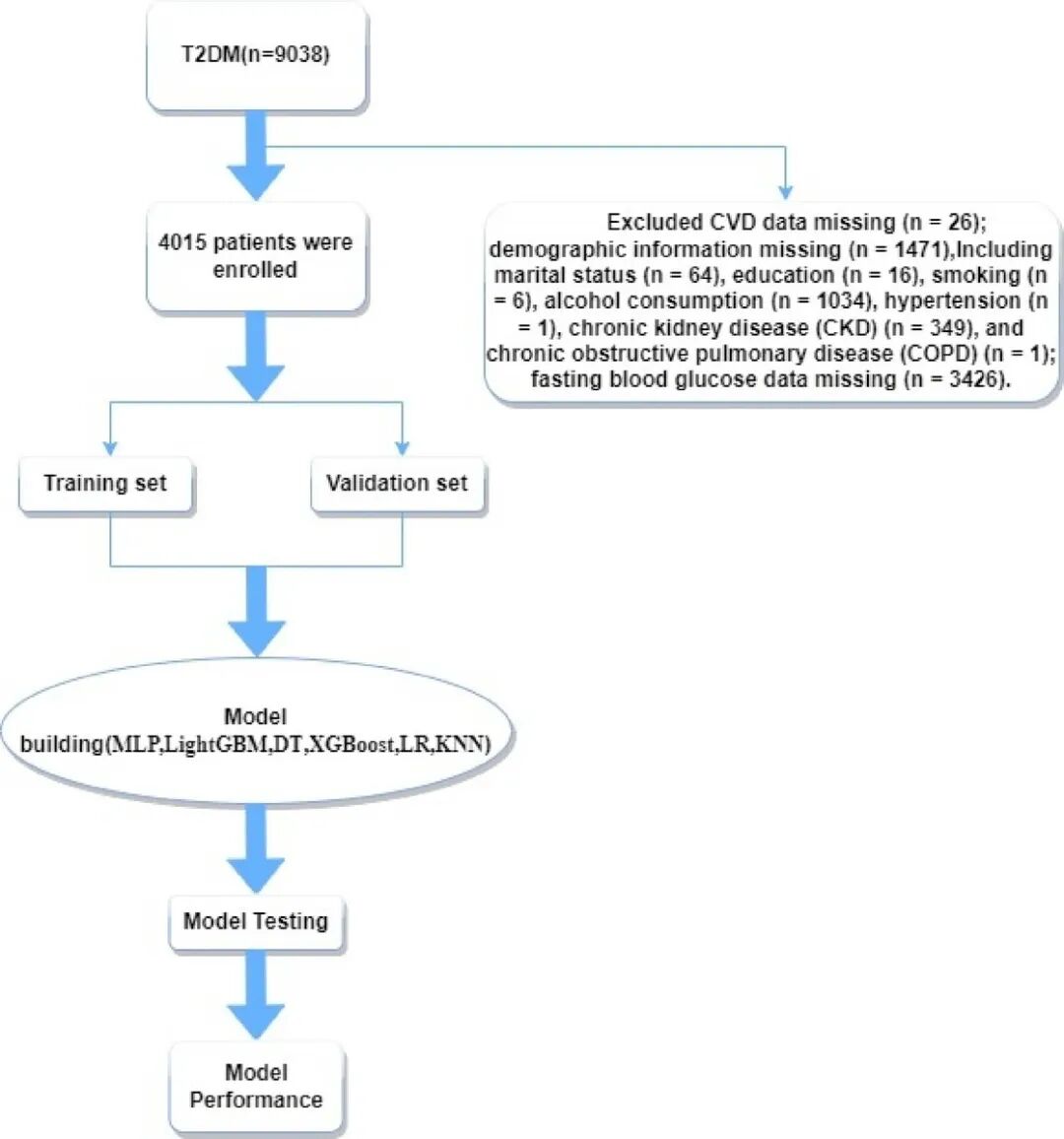

图1 研究流程图

全球挑战下的创新应答——研究背景与现实痛点

心血管疾病与糖尿病,已成为全球公共健康的“双重危机”。据世界卫生组织(WHO)2023年最新报告,全球每年因心血管疾病死亡人数高达1790万,其中2型糖尿病患者的心血管并发症风险是普通人群的2-4倍[1]。经济损失更为惊人,世界银行2022年数据显示,糖尿病及其并发症每年造成全球经济损失超过1.3万亿美元[2]。

这种风险的隐蔽性和复杂性,给传统医学带来巨大挑战。以往依赖的Framingham、UKPDS等风险评分系统,往往只考虑少数线性因素,难以捕捉T2DM患者多维度、非线性、交互复杂的真实风险图谱[3]。正如国际糖尿病联盟(IDF)2024年报告所指出:“仅靠传统工具,无法满足个体化健康管理和精准干预的需求。”[4]

在中国,这一问题尤为突出。国家卫健委2021年数据显示,我国糖尿病患者已超1.4亿,CVD已连续多年居居民死因首位。随着人口老龄化和生活方式变化,心血管风险预测的科学化、智能化,已成为全民健康战略的必答题[5]

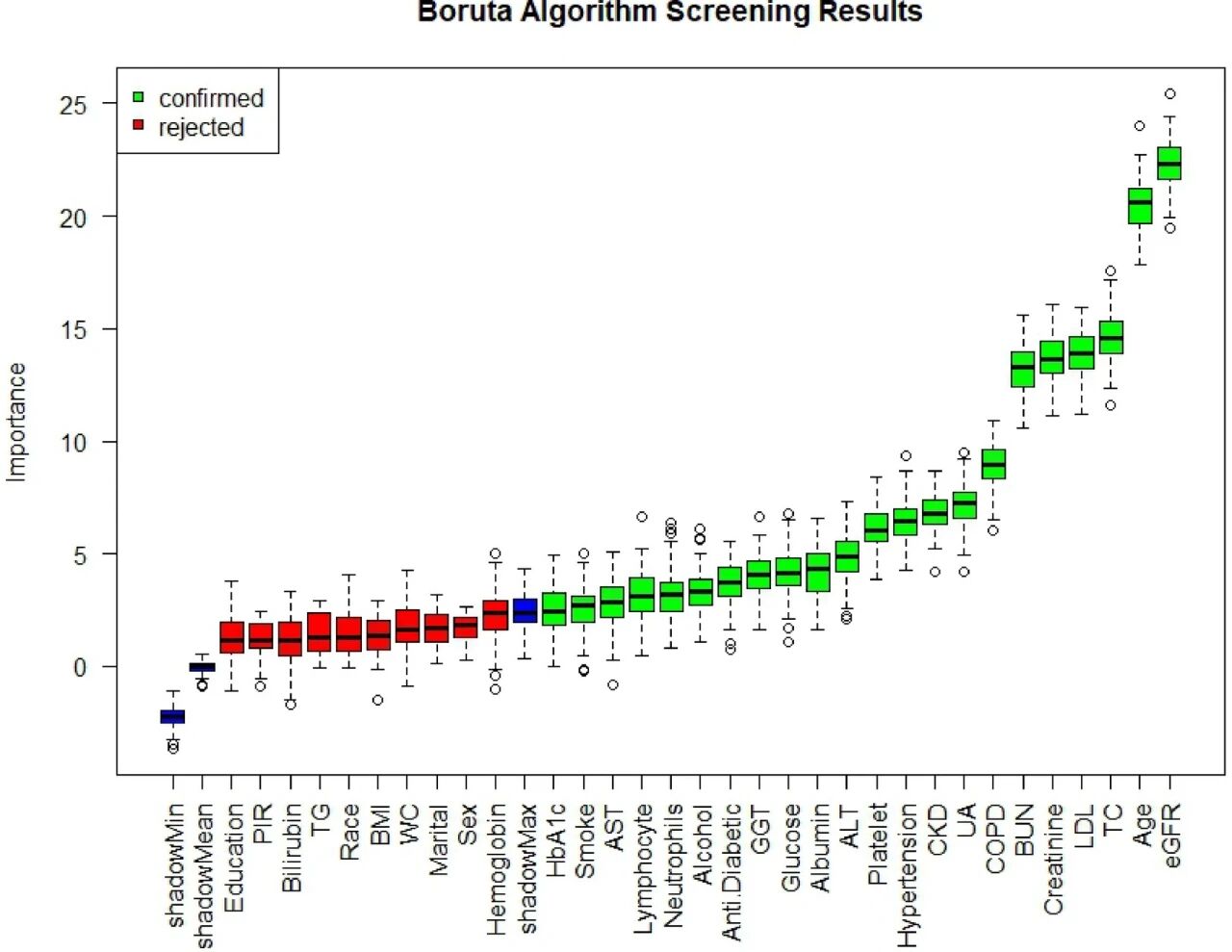

图2 Boruta特征选择算法的特征重要性排序

技术突破,Boruta+AI,重塑风险预测新范式

本次研究的最大创新,在于首创性地将Boruta特征选择算法与多种主流机器学习模型结合,系统挖掘T2DM患者CVD风险的核心变量,并以此构建高精度预测平台。

1. 数据基础与科学严谨性

研究团队基于美国国家健康与营养检查调查(NHANES)1999-2018年数据,最终纳入4015例符合标准的T2DM患者,覆盖年龄、性别、种族、生活方式、实验室指标等数十项变量。通过多重插补(MICE)等方法,最大程度保证数据完整性和科学严谨性[6]。

2. Boruta算法:AI中的“慧眼识珠”

Boruta是一种基于随机森林的全相关特征筛选算法,其独特之处在于不只追求“最少变量”,而是尽可能保留所有与目标相关的变量,尤其适合医疗健康这样高度复杂、多变量交互的场景[7]。权威综述指出,Boruta在高维医学数据中的稳定性和可重复性,优于LASSO等常规方法[8]。

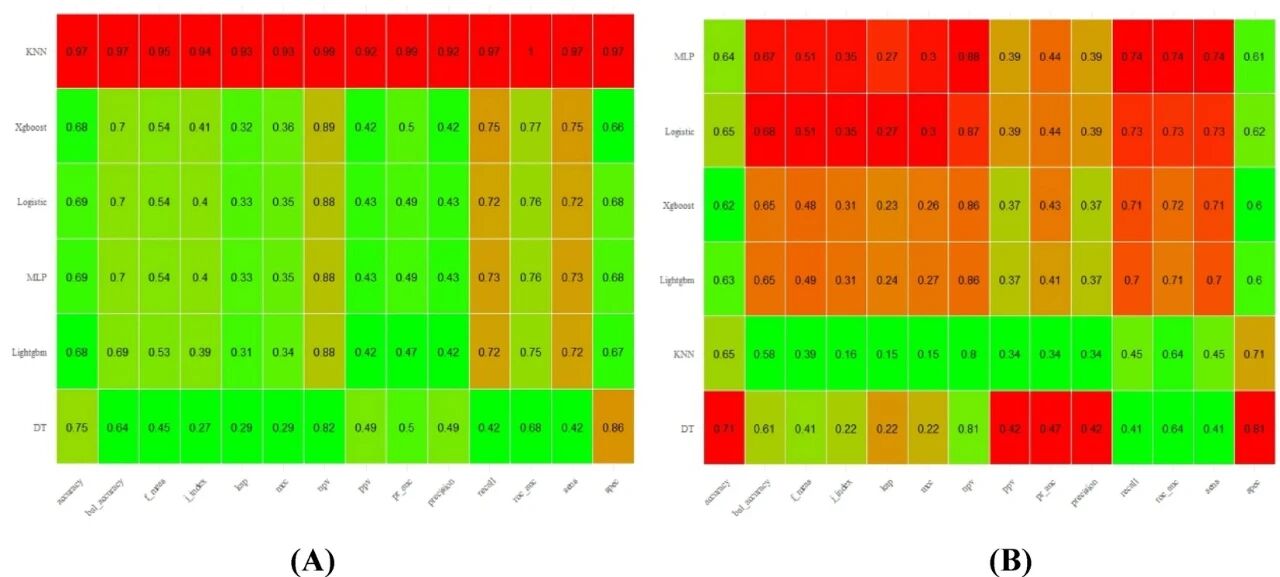

3. 多模型对比与精度提升

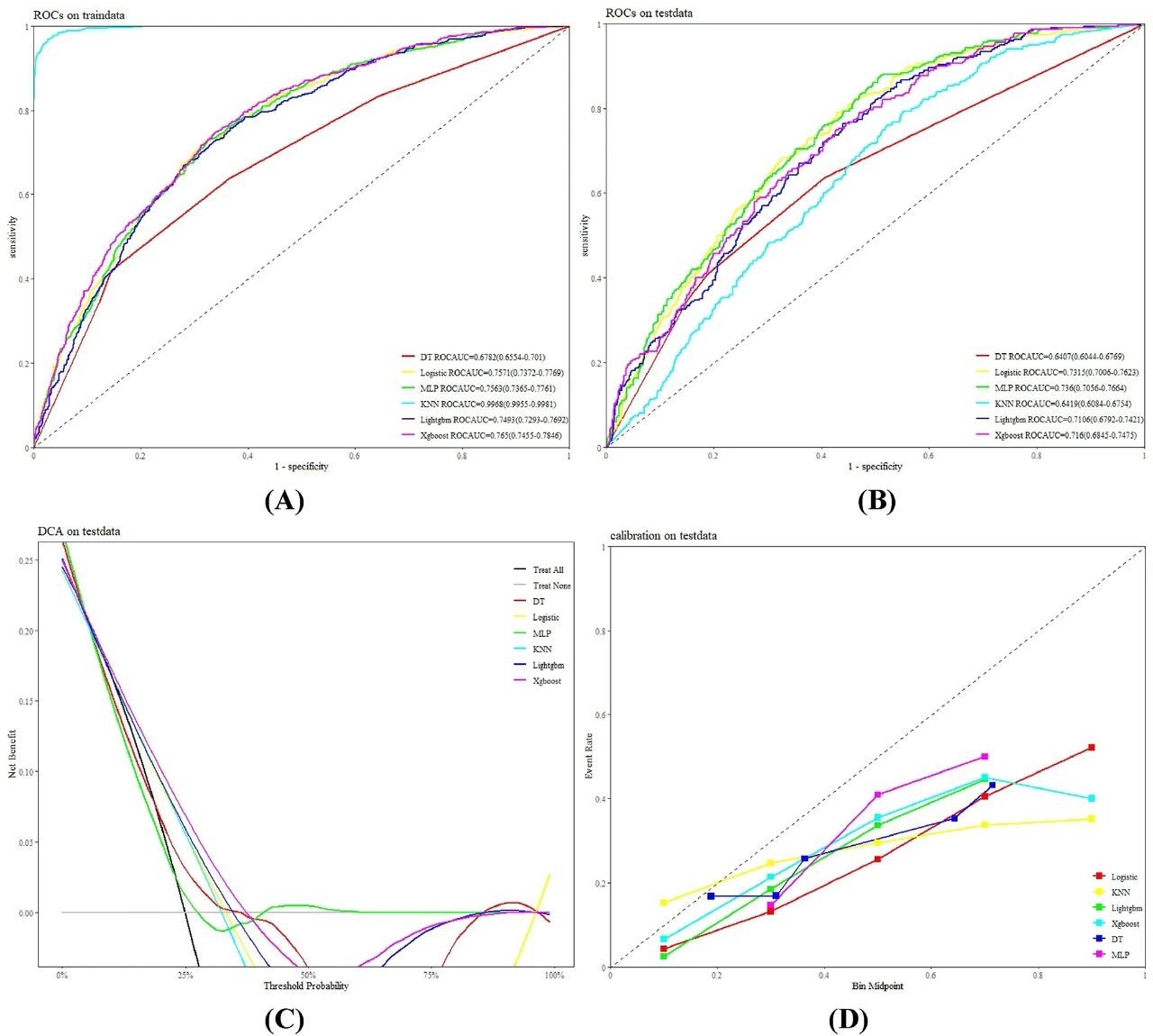

研究共对比了六种主流机器学习模型,包括XGBoost、LightGBM、MLP神经网络、决策树、Logistic回归和KNN等。通过SMOTE过采样、10折交叉验证等严格流程,有效避免过拟合和数据泄漏。结果显示,XGBoost模型在训练集AUC为0.75,验证集AUC为0.72,远优于传统方法,表现出良好的稳健性和泛化能力[9]。

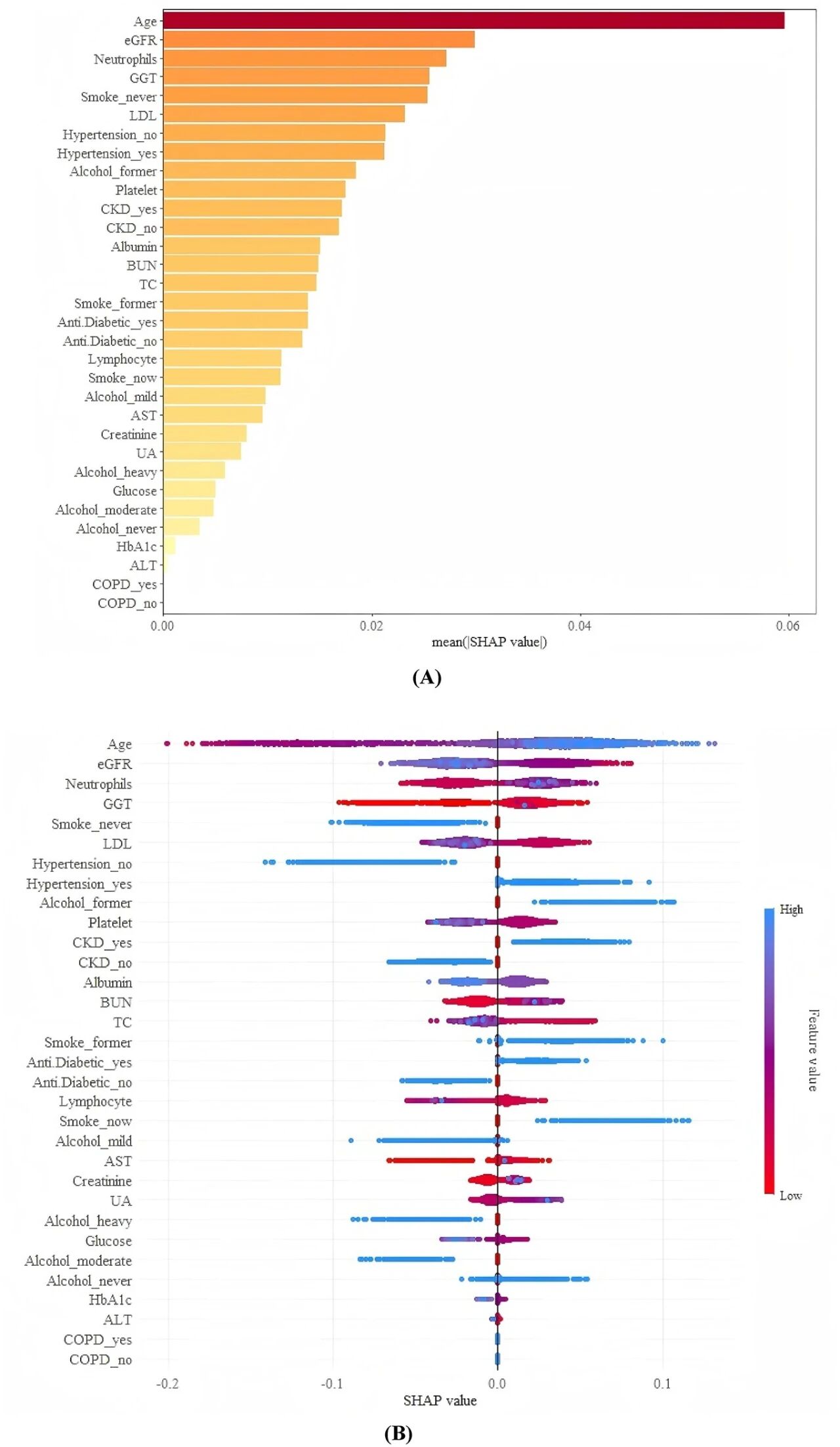

4. SHAP解释与临床透明度

为破解“黑箱”难题,研究团队引入SHAP(Shapley Additive Explanations)算法,直观展现每个变量对风险预测的具体贡献。结果发现,年龄、eGFR(肾功能)、中性粒细胞计数、吸烟、饮酒、血压等22项变量,对CVD风险有显著影响。这不仅提升了模型的临床可解释性,也为医生和患者提供了个性化干预的科学依据[10]。

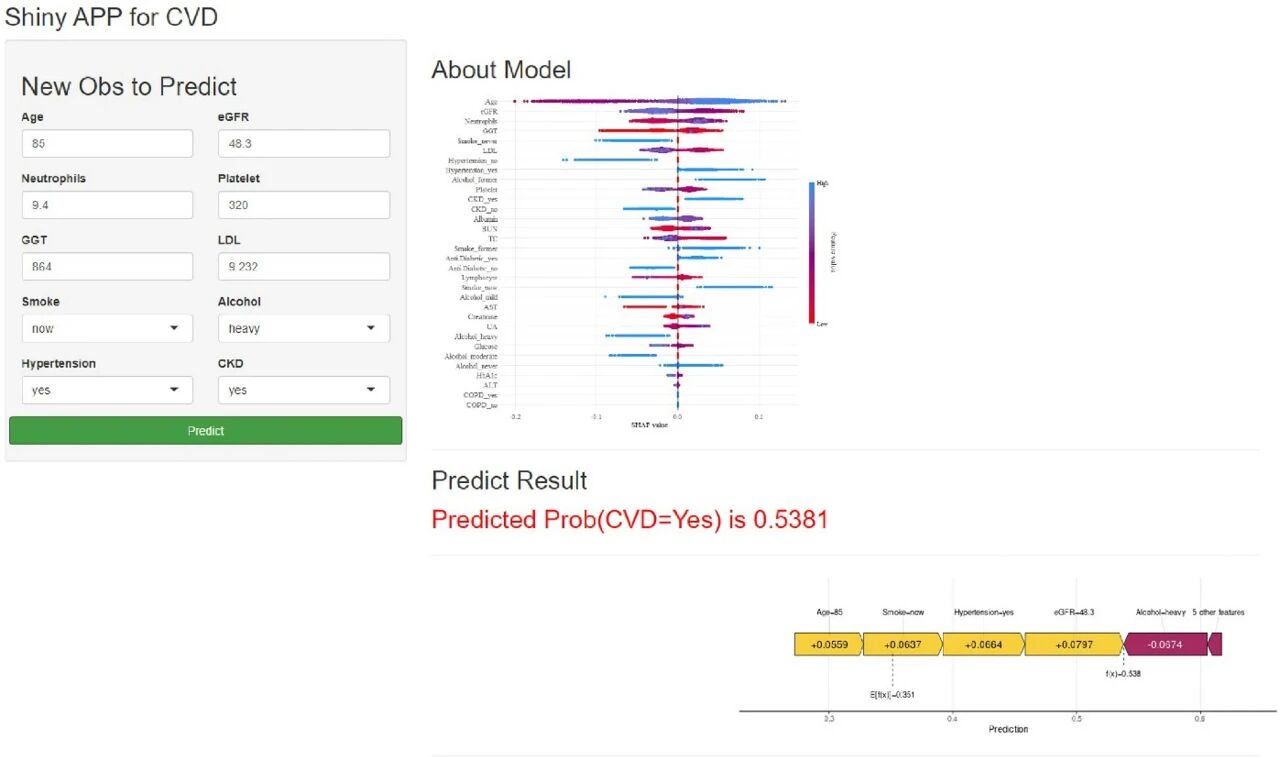

5. 在线平台:让AI预测走进千家万户

更具现实意义的是,团队将模型以在线计算器的形式部署在Shinyapps.io平台,医护人员和患者只需输入关键指标,即可获得个体化CVD风险评估,极大提升了工具的普惠性和可及性[11]。

图3 不同机器学习模型在训练集(A)和测试集(B)上多项评估指标的性能对比

科学价值与学术影响,多学科交汇的范式创新

本研究不仅在方法论上实现突破,更在学科交汇和科学范式变革层面,展现出深远影响。

1. 机器学习在医学预测中的新标杆

近年来,AI在医学风险预测中的应用日益广泛,但如何兼顾高精度与临床可解释性,一直是国际难题。英国剑桥大学Alaa等2022年研究指出,自动化机器学习可显著提升CVD预测性能,但解释性不足使其难以落地[12]。本研究通过Boruta+SHAP的组合,为全球AI医疗提供了“可解释+高效”范例。

2. 复杂系统科学的现实应用

正如哈佛大学复杂系统科学家Bar-Yam所言:“健康风险预测本质上是一个多变量、非线性、动态系统问题。”[13]本研究打破了线性模型的限制,充分利用机器学习的非线性建模优势,推动医学从“经验主义”向“数据驱动”转型。

3. 促进精准医疗与个性化健康管理

美国国立卫生研究院(NIH)2023年报告提出,精准医疗的核心在于基于个体特征实现风险分层和干预定制[14]。本研究不仅提升了预测准确率,更为T2DM患者量身定制风险画像,为未来“千人千面”的健康管理提供了科学支撑。

图4 机器学习模型的ROC分析

现实意义与社会价值,从临床到家庭的全链路守护

1. 健康促进与民生福祉

对于亿万糖尿病患者而言,早期识别心血管高风险人群,意味着可以提前干预、延缓并发症、提升生活质量。正如世界卫生组织2021年《全球糖尿病报告》所强调:“智能化风险预测,是实现全民健康覆盖(UHC)和慢病管理现代化的关键一环。”[15]

2. 产业转型与数字医疗新生态

AI风险预测平台的落地,为医疗产业数字化转型提供了现实范本。麦肯锡全球研究院2023年报告指出,智能健康管理工具有望每年为全球医疗体系节省超350亿美元成本,同时提升医疗资源配置效率[16]。

3. 公共政策与社会治理创新

在政策层面,联合国《可持续发展目标》(SDG 3.4)明确提出,到2030年要显著降低非传染性疾病过早死亡率[17]。中国“健康中国2030”规划也将慢病智能管理列为核心任务。本研究的成果,为政策制定者提供了数据驱动的科学工具,有助于精准配置公共卫生资源,提升社会整体健康水平。

图5 XGBoost模型中的特征重要性分析及SHAP值分布

多元视角下的争议与挑战,科学、伦理与公平的平衡

1. 数据偏倚与普适性

虽然模型在美国NHANES数据上表现优异,但是否适用于其他人种、文化和医疗体系?正如联合国教科文组织(UNESCO)2022年AI伦理报告所警示:“AI医疗必须警惕数据偏倚和算法歧视,确保全球公平性。”[18]

2. 解释性与临床信任

尽管引入SHAP提升了模型透明度,但对部分临床医生而言,AI决策机制仍显陌生。美国医学会(AMA)2023年政策建议强调,AI工具应与临床指南深度融合,避免“技术孤岛”现象[19]。

3. 隐私安全与伦理边界

在线健康工具的普及,带来了数据隐私与伦理新挑战。欧盟GDPR等法规对医疗数据保护提出更高要求。正如德国伦理学家Habermas所言:“技术进步必须以尊重人类尊严和自主权为前提。”[20]

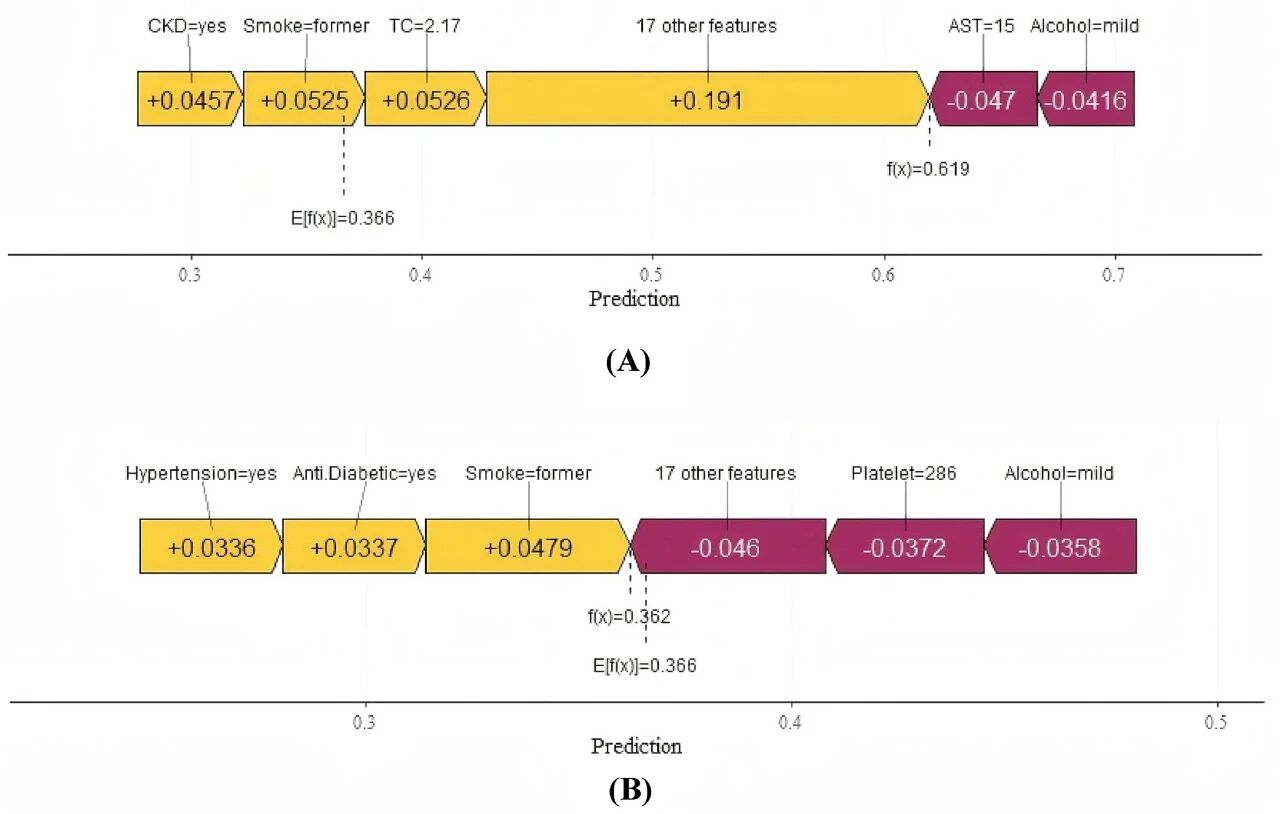

图6 个体患者心血管疾病风险预测的SHAP力图分析

前瞻展望,AI医疗的未来蓝图与全球合作新机遇

1. 技术融合与模式创新

未来,随着可穿戴设备、基因组学、生活方式大数据的不断接入,AI风险预测模型将更加精准和动态。麻省理工学院(MIT)2024年AI健康白皮书预测,未来5年内,融合多模态数据的智能平台将成为慢病管理主流[21]。

2. 国际协作与标准制定

当前,全球AI医疗标准尚处于探索阶段。国际电信联盟(ITU)2023年发布的《AI for Health》倡议,呼吁各国加强数据共享、标准互认与伦理协作,共同推动AI医疗健康领域的可持续发展[22]。

3. 跨学科人才与创新生态

从复杂算法到临床应用,离不开医学、数据科学、伦理学、社会学等多学科协作。正如牛津大学哲学家Martha Nussbaum所言:“技术进步的真正价值,在于能否服务于人的全面发展和尊严提升。”[23]

图7 Shiny应用程序截图,现已集成使用指南和可见免责声明,支持用户对输出结果的合理解读

以AI之光,照亮健康未来——从科学突破到人类共同福祉

本研究以Boruta+AI为核心,构建了2型糖尿病患者心血管风险预测的新范式,不仅推动了科学前沿,更为全球健康治理带来新希望。在数字化浪潮下,科学、政策、产业、社会多方协作,正共同绘制一幅“以人为本、科技赋能”的健康中国与健康世界新图景。

让我们共同守护科技与人性的平衡,用AI的智慧点亮生命的每一道曙光。

参考资料

[1]World Health Organization, “Cardiovascular diseases (CVDs) Fact Sheet,” 2023, p.2

[2]World Bank, “The Economic Costs of Diabetes,” World Development Report, 2022, p.45

[3]Ridker, P.M. et al., “Development and validation of improved algorithms for the assessment of global cardiovascular risk in women: the Reynolds risk score,” JAMA, 2007, 297(6):611-619

[4]International Diabetes Federation, “IDF Diabetes Atlas, 10th Edition,” 2024, p.38

[5]国家卫生健康委员会,《中国居民营养与慢性病状况报告》,2021年,第12页

[6]Xu, C. et al., “Development and validation of a machine learning model for cardiovascular disease risk prediction in type 2 diabetes patients,” Scientific Reports, 2025, 15:32818, p.3

[7]Degenhardt, F. et al., “Evaluation of variable selection methods for random forests and omics data sets,” Brief. Bioinform., 2022, 23(2):bbab553

[8]Speiser, J.L. et al., “A comparison of random forest variable selection methods for classification prediction modeling,” Expert Syst. Appl., 2021, 161:113524

[9]Xu, C. et al., “Development and validation of a machine learning model for cardiovascular disease risk prediction in type 2 diabetes patients,” Scientific Reports, 2025, 15:32818, p.8

[10]Lundberg, S.M. & Lee, S-I., “A unified approach to interpreting model predictions,” Proceedings of NIPS, 2017, 4768–4777

[11]Xu, C. et al., “Development and validation of a machine learning model for cardiovascular disease risk prediction in type 2 diabetes patients,” Scientific Reports, 2025, 15:32818, p.11

[12]Alaa, A.M. et al., “Cardiovascular disease risk prediction using automated machine learning: A prospective study of 423,604 UK biobank participants,” PloS One, 2019, 14(5):e0213653

[13]Bar-Yam, Y., “Dynamics of Complex Systems,” Addison-Wesley, 1997, p.15

[14]National Institutes of Health, “All of Us Research Program Progress Report,” 2023, p.20

[15]World Health Organization, “Global Diabetes Compact Report,” 2021, p.27

[16]McKinsey Global Institute, “The future of healthcare: Value creation through next-generation health technologies,” 2023, p.32

[17]United Nations, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,” 2015, Target 3.4

[18]UNESCO, “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence,” 2022, p.14

[19]American Medical Association, “Augmented Intelligence in Health Care,” Policy Report, 2023, p.8

[20]Habermas, J., “The Future of Human Nature,” Polity Press, 2003, p.42

[21]Massachusetts Institute of Technology, “AI and the Future of Healthcare White Paper,” 2024, p.19

[22]International Telecommunication Union, “AI for Health Focus Group Report,” 2023, p.5

[23]Nussbaum, M., “Creating Capabilities: The Human Development Approach,” Harvard University Press, 2011, p.112